怀念!这位“把一辈子交给北大”的龙游乡贤走了

一颗爱国心,毕生教育情

昨天,这位“把一辈子交给北大”的龙游乡贤

走了

12月14日

北京大学网站发布相关讣告

关于王学珍老师的故事

你可曾听过多少?

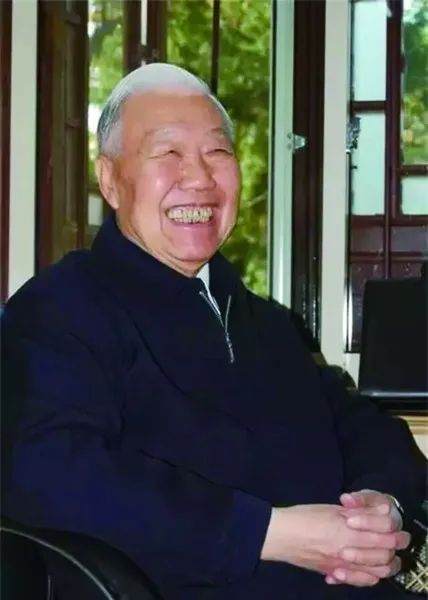

金秋十月,香山的红叶醉了。比起春时的嫩青,金黄的秋叶透出的是饱经风霜的沧桑之美。每天清晨,北京中关村一位年近90高龄的老人精神矍铄地骑上自行车,准时来到北京大学校园,开始他离休后依旧繁忙的研究工作。他就是北京大学原党委书记、第十二、十三届中央候补委员王学珍。屈指算来,王学珍已在北大学习、工作了近70年,用王学珍自己的话就是“一辈子交给了北大”。

艰难的求学之路

时光倒回一个世纪,龙游县境内衢江与灵山江交汇处,有一个商业重镇叫茶圩。茶圩初名盐仓,因盐商储盐仓库所在得名。清咸丰元年(1851),因是茶叶集散地,改称茶圩。19世纪初,有居民230户,1200人口。江面商船云集,市内店铺林立,操着不同口音的各路商贾在此波澜不惊地演绎着商战传奇。

1926年8月,王学珍出生于茶圩镇一个徽商家庭,父亲叫王海珊,曾任后周乡乡长。1940年夏,应王海珊之邀,余绍宋在竹林禅寺避暑七日。王海珊与商界诸友每天轮流做东宴请,让性情豪爽的余绍宋格外开怀。快乐的童年时光十分短暂,6岁时,王学珍开始了颠沛流离的求学生涯。上了一年半小学后,父亲让他改读私塾。读了一年半私塾后,王学珍又重新上小学。1937年,抗日战争爆发。就在这一年,念完初小的王学珍考进县城中山小学(今西门小学)高小。为免遭日军飞机轰炸,中山小学搬迁到乡下。

王学珍没去上学,回到初小跟着老师自学。半年后才到高小继续学业。当时寄宿在一个亲戚家里。亲戚家在城里开了一个小店,一个门面,柜台前卖货,柜台后既是生活起居场所,又要堆放货物,因而十分拥挤。晚上,王学珍被安排在楼上一个吊柜里睡觉。店面临街,又要做生意,因而很吵闹。1940年,王学珍考上了金华中学,当时学校已搬到乡下。在庙宇、祠堂里上课住宿,晚上没有电灯,连煤油灯也没有,只能靠光线十分微弱的青油灯照明。念了才一个学期,因为侵华日军投下了鼠疫病毒,王学珍和不少同学染上了疥疮,于是不得不回家休学了半年。复学的时候,学校已经搬迁到永康方山,学校设在旧祠堂里。1942年,金华中学又搬到了缙云,少年的王学珍和一名同学结伴去上学,一路风餐露宿,足足步行了半个月。小学快毕业时,日军占领了缙云,王学珍又走了半个月逃回家乡龙游。1944年夏,初中毕业了,又因为日军占领了金华,而不敢考金华中学了,于是考到省立第八中学(衢州一中前身)高中部,学校临时设在石梁镇石梁村郑氏宗祠里。直到1945年抗战胜利,学校才搬回了市内府山脚下。值得一提的是,著名武侠小说家金庸(查良镛)其时也在石梁上学,比王学珍高一届。当时双方才华均未显露,因而并无多少交流。

1947年,王学珍参加自主招生考试,同时被北京大学、复旦大学、浙江大学与武汉大学录取。家人希望王学珍上浙大,说外面都在打仗,乱哄哄的,杭州离家近。但王学珍向往北大,那是五四运动的发源地。而且他读过胡适著的 《胡适文存》,对胡适校长很是仰慕。于是不顾家人的劝阻,毅然踏上北大求学之路。当时正值内战,去北京的铁路不通。王学珍先到上海,再从上海乘船,经过三天三夜颠簸到达天津。下船后改乘汽车,方才来到北大红楼报到。动荡中的北大,用并不热情的双臂接纳了这个江南学子。

追寻强国之梦

王学珍报考北大法律系的最初梦想是当一名律师,维护法律的公正。然而命运不由人,追求思想进步改变了他的人生轨迹。1948年7月,还在北大法学院就读时,王学珍就加入了中国共产党,并任法学院党支部书记,后任北京大学党总支部(后改为党委)委员,北京大学学生会主席。1950年3月任北京大学党委组织部副部长、部长,1953年任校党委常委、党委副书记。从此,尽心尽力当好一名北大教育工作者,培养国家的栋梁之才,让祖国强盛,就成了王学珍毕生的追求。

让报效祖国踌躇满志的王学珍没有料到的是,1952年全盘照搬苏联的高等教育体系,工科学生数量激增,文法商科学生剧减,使得中国成为世界上文科生比例最少的国家。有人说法律没有用,北大的法学系被取消,直接改成了经济系。作为只负责党务工作、对教育没有多少发言权的王学珍来说,心中的痛苦自不必说。其实,即使是校长,又能对一边倒的苏联模式说个“不”字吗?1956年,王学珍任北京大学党委常委、代理教务长。北大作了一些局部调整,现在大学里的选课制、学分制,就是北大从那时候开始搞的,还恢复了政治系、社会学系、心理学系等。

让北大人深感责任重大和自豪的是,党和国家领导人曾经多次出席北大有关教育改革的会议及安排相关活动。上世纪60年代,仅仅是一次教材编写会议,毛泽东主席居然兴致勃勃地到会,并作了讲话。他的观点是制定教材要看历史也要看现代,要看国外也要看国内。1960年,周恩来总理在北大宴请《西行漫记》作者斯诺。周总理亲切地问王学珍是哪里人,王学珍回答说是浙江龙游的,周总理笑着说,我们是同乡嘛。

厄运降临了,1966年,北大聂元梓贴出了被领袖赞赏为“全国第一张马列主义的大字报”,由此开始了“文化大革命”的十年内乱。王学珍和北大的班子成员及教授被强迫遣送到江西“五七”干校、北京大学大兴分校接受劳动改造,让王学珍感到啼笑皆非的是,因为他不是学校主要负责人,够不上“走资派”,却被安上了“黑帮”的罪名。王学珍的身板看起来还强健,就被安排到采石场打石头。这样干苦力还受屈辱的日子直到1972年回校才结束。

1978年,王学珍任北大副校长。看到恢复高考后的学生精神面貌,他非常高兴。“团结起来,振兴中华”这个口号就是那时喊响的。尤其让王学珍感到无比自豪的是,就在1978年那一届招收的学生中,成长起了大批优秀的人才,现任总理李克强就是杰出的代表。1984年,王学珍任北大党委书记,依靠全校教师进行了一系列高校改革,让学术道德、治学精神及被废除的专业逐步回归到了高等教育的象牙塔中。就在这一年的新中国成立35周年庆典游行队伍中,北大学生打出了“小平您好”的横幅。当时王学珍在观礼台上看到这个,内心觉得挺温暖,因为它拉近了国家领导人与人民群众的距离。可是按当时的规定是不允许私自带标语的,回校后就商量怎么处理。王学珍说:表扬,违反规定;批评,也不合适,学校就既不表扬也不批评吧。后来经过媒体宣传,获得巨大赞誉,那是后话。

1990年11月,王学珍从北大党委书记岗位上退下,原本可以安享天伦之乐的他,却毅然挑起了另一副重担:出任北大校务委员会副主任,同时担任李大钊研究会会长、全国高等学校设置评议委员会副主任、全国高等学校校史研究会会长等职务。先后主持出版了《北京大学纪事(1898-1997)》、《今日北大(1988-1992)》、《北京大学史料》、《北京高等学校英烈》、《北京高等教育纪事》等一系列著作,目前正在进行《北京大学志》的编纂工作。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。

浓浓桑梓之情

“很想家,经常梦到故乡的那座浮桥。”每逢龙游乡亲来访,王学珍常说这句话。

浮桥始建于宋宣和间(1119~1126),取名为“平政桥”,北岸码头茶圩,南岸码头驿前。小时候,王学珍经常在浮桥上奔跑,看江上船来船往。自从离开家乡去北京上学以至工作后,他就很少有机会回老家走走看看了。好在王学珍的母亲康健长寿,经常轮转着在北京和龙游居住,传递着浓浓的乡情。

龙游县的领导干部去京拜访他,他总是十分热情。详细询问家乡的变化情况,对龙游经济社会的飞速发展表示由衷的高兴和持续的关注。每年北大招生,他总要查询有没有龙游的考生录取。1995年,后周村的徐光胜考取北大生物工程系,王学珍尤其高兴,因为茶圩镇被毁后,王学珍一家搬到了后周村。来自老家本村的学子,怎不叫人感到格外亲切?王学珍特意安排在家接见徐光胜,勉励他勤奋学习,日后有所作为。1996年,白地圩村的许伟红考取北大,王学珍叫来询问,龙游考进北京其他大学的考生还有哪些?许伟红回答有十多个。王学珍吩咐他说,你联络一下,下星期日我请你们吃晚饭。那餐晚饭,对于这些学子来说,将是终生铭记的。

“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。”2005年,王学珍低调回了趟老家,没有惊动地方领导。王学珍说,“他们工作很忙,不给他们添乱。”此后,随着年寿的增高,王学珍不再有回乡看看的计划了。另外,大量的工作也等着他去做,“时间真的不够用啊!”

龙游的游子,你为家乡立了一座丰碑,家乡为你感到自豪。(作者 李景)